[Dieser Artikel basiert auf einem Vortrag auf der FOSS Backstage 2025. Die Video-Aufzeichnung ist hier abrufbar.]

In einer dieser Nächte, in denen mir Europas digitale Unsouveränität den Schlaf raubte, kam mir ein Gedanke: Wenn wir souveräner werden wollen, sollten wir von denen lernen, die es bereits sind.

Wer nun könnte dies sein? Wirklich autark1 scheint mir niemand auf diesem Planeten, denn an irgendeiner Stelle mangelt es immer an voller Kontrolle. Den USA fehlt es an Silizium-Raffinerien und Chips, den Chinesen mangelt es an High-Tech-Chips sowie an Kontrolle über die globalen Finanztransaktionen. Jenen Ländern, welche die High-Tech-Chips herstellen (Taiwan und Südkorea), fehlt es wiederum an den Maschinen, die für die Herstellung benötigt werden. Zudem sind sie abhängig vom US-dominierten Software-Stack.

Eine Gruppe von Unternehmen aber erscheint mir zumindest digital souverän: das US-amerikanische Big Tech. Amazon, Google, Microsoft, NVIDIA und Meta sind digital außerordentlich leistungsfähig und kontrollieren ihre eigene Software-Wertschöpfung, teilweise auch die Hardware-Wertschöpfung, wie kaum eine andere Organisation der Erde.

Auf der Suche nach den Mustern digitaler Souveränität stieß ich auf Jonathan Ross, einen Ex-Googler. Auf YouTube erklärt er in aller Klarheit ein Prinzip, das Big Tech stark verinnerlicht hat: „Open always wins.“

Der CEO des Unicorns Groq (nicht das Chat-Bot-Grok von Elon Musk) und wichtigster Wettbewerber von NVIDIA sitzt gelassen in einem Rattan-Hängestuhl. Er wird interviewt durch Groß- und Venture-Kapitalisten Harry Stebbings. Eigentlich geht es um DeepSeek, den Wettstreit der AI-Modelle und andere ganz große Themen.

Warum ist Open-Source so überlegen?

Im Nebensatz aber nimmt uns Jonathan mit auf die Reise der Erkenntnis: „Open always wins … always … keep in mind … Linux won back when people didn’t trust open-source. They thought it was less secure, the features were worse, it was more buggy, and Linux still won. Now people expect open to be more secure, less buggy, and have more features. So how is proprietary ever going to win?”

Open-Source also sei proprietären Softwaremodellen klar überlegen. Die Gründe? Mindestens drei – und sie sind objektiv messbar.

1: Niedrigere Grenzkosten – Weil alle mitentwickeln

Jonathan Ross nennt den ersten Grund: „Because then you have everyone helping you.“ Was heißt das? Wer Software wie Kubernetes öffnet, aktiviert eine globale Entwickler-Community. Sie ergänzt fehlende Features, behebt Fehler und schafft Varianten – schnell und oft kostenlos. In proprietärer Software hingegen wird das Unternehmen zum Bottleneck. Es muss die Änderungswünsche der KundInnen entgegennehmen, diese priorisieren, EntwicklerInnen und Produkt-ManagerInnen einstellen und koordinieren, und die Wünsche abarbeiten. Das alles ist teuer und langsam. Ein Open-Source-Ökosystem bringt auf diese Weise einen unschlagbaren Wettbewerbsvorteil. Oder kennt jemand eine proprietäre Alternative zu Kubernetes mit relevantem Marktanteil?2

Ökonomisch betrachtet geht es hierbei um die Grenzkosten für neue Funktionen. Grenzkosten sind jene zusätzlichen Kosten, die für eine weitere Mengeneinheit eines Produktes entstehen. Die Grenzkosten, die bei VMware entstehen, um aus einer Idee für eine neue Funktion ein tatsächlich verfügbares Feature zu machen, werden mindestens bei 100.000 € liegen, wahrscheinlich deutlich mehr. Was, wenn VMware ihre Software als Open-Source veröffentlichen würde? Es fände sich eine Organisation aus dem jeweiligen Ökosystem, welche das Feature selbst entwickelt und der Community zur Verfügung stellt. Dem Open-Source-Wettbewerber OpenStack jedenfalls mangelt es nicht an Funktionsbreite.

2: Geringere Transaktionskosten – Weil man einfach loslegen kann

Der zweite Vorteil: Open-Source senkt die Transaktionskosten drastisch. Statt aufwändiger Prüfungen, Freigaben und Vertragsverhandlungen heißt es oft nur: herunterladen, installieren, loslegen. Kaufe ich etwa kostengünstig eine Immobilie in Sizilien, dann entstehen mir zusätzlich zum Kaufpreis noch Aufwand für einen deutschen Anwalt, einen sizilianischen Anwalt, Flug- und Reisekosten, lokale Gebühren und Steuern.

Wer wissen möchte, wie hoch die Transaktionskosten für kommerzielle Software sein können, der versuche einmal, die Premium-Version von DeepL (7,49 €/Monat/User) durch alle Instanzen eines Konzerns zu bringen. Erst muss der Vorgesetzte überzeugt werden, dann die Abteilungen für Datenschutz und Informationssicherheit. Weiterhin wird geprüft, ob es nicht schon vergleichbare Software gibt, die stattdessen verwendet werden sollte, oder Konzernschwestern nicht schon Enterprise-Verträge abgeschlossen haben, die mitverwendet werden könnten.

Für Software-EntwicklerInnen hingegen ist die Verwendung von Open-Source-Komponenten unglaublich transaktionskostenarm: Software finden, herunterladen, installieren und nutzen. Dank ihrer Rolle haben sie meist Admin-Rechte auf ihren Rechnern, sie müssen also noch nicht einmal die IT-Admins um eine Freigabe bitten. Die Möglichkeit, Software einfach und unkompliziert an Software-EntwicklerInnen zu ‚vertreiben‘, ist ein deutlicher Wettbewerbsvorteil. Gerade in Tech-fernen Konzernen werden viele Technologie-Entscheidungen durch die Software-ExpertInnen selbst getroffen. Wenn dem Management die Folgekosten solcher Entscheidungen klar werden, ist es für einen systematischen Technologie-Vergleich und eine Vollkostenbetrachtung meist zu spät.

Auch für ManagerInnen bieten Open-Source-Softwares Transaktionskostenvorteile. Insbesondere dann, wenn es darum geht, gemeinsam mit Dritten an einer Software zu arbeiten. Kommen beispielsweise AbteilungsleiterInnen von Audi und Seat in einem Workshop in Wolfsburg auf die Idee, doch gemeinsam eine Software zu entwickeln, lösen sie damit eine Abstimmungslawine aus. Wer trägt wie viel Arbeitsstunden bei? In welcher Bilanz wird die Software aktiviert? Wem gehört sie? Wer darf sie auf welche Weise vermarkten? Stellen die Beteiligten das Projekt aber Open-Source, ist sofort Ruhe im Karton; die EntwicklerInnen können beginnen.

3: Geopolitisch resilient – Weil man Open schwerer sanktionieren kann

Wir befinden uns in geopolitisch aufregenden Zeiten. Güter jeder Art werden mit Zöllen belegt, Unternehmen jedweder Provenienz können mit Entity Bans belegt werden. In letzterem Fall untersagen vor allem die USA den Handel mit bestimmten Entitäten. Dies können Unternehmen, Organisationen oder Einzelpersonen sein. Zölle aber auf Güter, die nichts kosten? Entity Bans auf Güter, die man beliebig forken (abspalten) oder in neue, andere Güter überführen kann? Unmöglich ist das sicher nicht, aber einfach ist es eben auch nicht. Auch hier ist das Open-Source-Modell jeder Form proprietärer Software objektiv überlegen.

Big Tech spielt ein smartes Spiel

Am Ende also gewinnt Open-Source. Immer? Das Modell bietet jedenfalls unschlagbare ökonomische Vorteile – und Big Tech nutzt sie systematisch für eigene Zwecke. Die Geschichte gibt uns wunderbare Beispiele:

- IBM investierte Milliarden in Linux. Auf diese Weise konnte es dem Platzhirschen Microsoft lukrative Enterprise-Verträge abjagen.

- Google erkannte die Relevanz des Smartphone-Marktes für sein Werbegeschäft. Daraufhin entwickelte es das Open-Source-Betriebssystem Android, marginalisierte Blackberry und Windows Phone (beide nicht Open-Source) und dominiert seitdem den Markt.

- Google erkannte erst spät das Cloud-Geschäft als attraktiven Wachstumsmarkt. Mit der Veröffentlichung von Kubernetes im Open-Source-Lizenzmodell gelang die erfolgreiche Aufholjagd.

- Meta trat spät in den Markt der großen Sprachmodelle (LLMs) ein. Mit Llama als Open-Source-LLM gelang es Meta, die finanzielle Attraktivität des Geschäftsmodells des Wettbewerbers OpenAI deutlich zu reduzieren.

- NVIDIA veröffentlichte 2024 ISAAC, eine Open-Source-Plattform für Robotik im Industrieumfeld. Auf diese Weise kann es Roboter, die NVIDIA-Chips nutzen, als Standard in der Branche etablieren.3

Open-Source also ist bei Big Tech eng verwoben mit geschäftlichen Interessen. Bei praktisch allen großen, offenen Projekten dieser Welt lässt sich das beobachten: Linux und IBM/Red Hat, Git und GitHub/GitLab, Kubernetes und Google, Meta und Llama.

Ein Muster ist besonders erfolgreich: Ein Unternehmen nutzt die freien Mittel aus einem alten Geschäftsmodell (e.g. Instagram, Google Search, CUDA) und investiert in eine neue Komponente (z.B. Llama, Kubernetes, ISAAC). Diese Komponente wird als Open-Source bereitgestellt, die sich bildende EntwicklerInnen-Community sorgt für neue Features und Vertrieb. Das originäre Unternehmen bleibt aber stark involviert in Vermarktung, Produkt-Strategie und Finanzierung der Community. Auf diese Weise stellt es sicher, dass die strategischen Interessen der Open-Source-Stellung erreicht werden (z.B. OpenAI-Geschäftsmodell zerstören, Eintritt in den Cloud-Markt).

Wo viel Schatten ist, da ist auch Licht

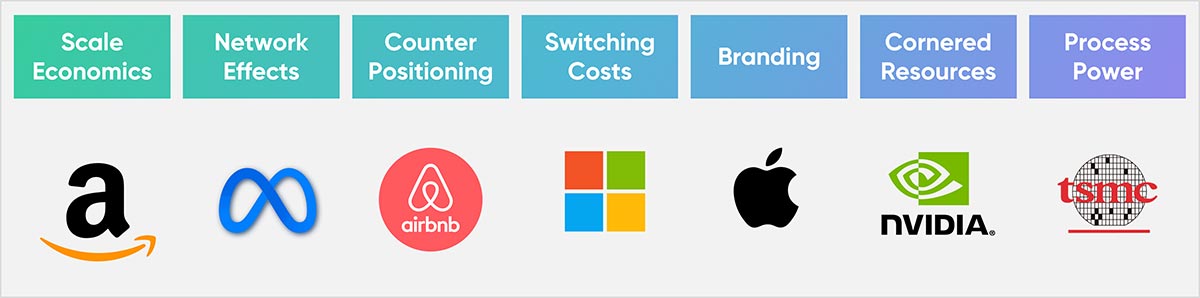

Jonathan Ross erklärt uns die Denke von Big Tech ganz freimütig: „Ok, let’s start mapping the seven powers to the top tech companies. […] Microsoft’s biggest strength is switching costs. […] You look at Meta, it’s network effects. They could literally give away every piece of their technology for free. I am completely jealous of that! If I had that right now, I would open-source everything.”

Das Konzept, auf das er referenziert, ist das Framework „7 Powers: The Foundations of Business Strategy“ des Ex-Bain-Beraters Hamilton Helmer. Er beschreibt dabei sieben strategische Machtquellen, mit Hilfe derer sich Unternehmen strategische Wettbewerbsvorteile verschaffen können:

- Marke (Brand): Eine einzigartige Markenidentität, die Kunden anzieht und bindet.

- Prozessmacht (Process Power): Effiziente Produktion, die von Konkurrenten schwer nachgeahmt werden kann.

- Eckpositionierte Ressourcen (Cornered Resource): Exklusiver Zugang zu wichtigen Ressourcen.

- Gegenpositionierung (Counter-Positioning): Ein Geschäftsmodell, das für etablierte Unternehmen schwer nachzuahmen ist.

- Skaleneffekte (Scale Economies): Kostengünstige Produktion durch Größenvorteile.

- Wechselkosten (Switching Costs): Hohe Kosten für Kunden, wenn sie zu einem Konkurrenten wechseln.

- Netzwerkeffekte (Network Economies): Mehr Wert durch eine große Nutzerbasis.

Übertragen auf Big Tech sieht dies wie folgt aus:

In US-Unternehmen sitzen also Führungskräfte, die mit klarem Blick Markt und Unternehmen analysieren und sich überlegen: Was ist mein Wettbewerbsvorteil? An welcher Stelle benötige ich hierfür proprietäre Software? An welcher Stelle helfen mir die Vorteile von Open-Source-Software? Dann treffen sie differenzierte Entscheidungen, und am Ende gibt es beides: Viel wirtschaftlichen Erfolg und viele große Open-Source-Projekte.

Das bekannte Sprichwort trifft bei Big Tech also umgekehrt zu: Wo viel Schatten ist, da ist auch Licht.

Open-Source ist ein Zeichen der digitalen Reife

Wie aber sieht die Lage in Europa und insbesondere Deutschland aus?

Auf der einen Seite haben wir eine Open-Source-Szene, die stark aus Idealismus handelt. Software muss „Open“ und „Free“ sein. Sie darf keinerlei weiterer Beschränkungen unterliegen. Metas Llama zum Beispiel ist aus dieser Sicht gar kein Open-Source und differenzierte Ansätze wie „Fair Source“ gleichen Etikettenschwindel. Software muss Gemeingut sein, das Lizenzmodell ist Teil einer edlen Gesinnung.

Die gleiche Szene nun leidet, wenig überraschend, unter ständigem Mangel an Finanzierung. Für jedes neue Feature füllt sie Förderanträge aus, Verwaltungs-BeamtInnen werden so zu Product Ownern. Den Idealisten mangelt es an allem, was in normalen Unternehmen auch noch zum Erfolg beiträgt. Vertrieb, Marketing, Public Relations, Finanz-Controlling, Produkt-Management und Design. Oder einmal ganz konkret: Wer bezahlt Nextcloud jene fünf Jahre Vertriebsarbeit für jede föderale Behörde, damit diese endlich M365 verlässt?

Auf der anderen Seite sitzen in deutschen Chefetagen immer noch ManagerInnen und ShareholderInnen, die sich mit den einfachsten technologischen Zusammenhängen schwertun. Eine API kann ein Produkt sein? Cloud ist nicht nur Infrastruktur? Software-Entwicklung ist ein Kernprozess? Open-Source ist eine Vertriebsmethode? Deutschlands BetriebswirtInnen und VerwaltungsrechtlerInnen verspielen mit ihrer Open-Source-Ignoranz eine Erfolgschance nach der anderen.

Stellen wir uns mal folgende Szenarien vor:

| Szenario | Idee | Erfolgs-Chance |

| Auto-Branche | Das deutsche Auto-Ökosystem hätte zu Beginn der 2010er-Jahre beschließen können, die Software-Architektur von Autos als offenes Ökosystem zu entwickeln. | Software-Konzerne wie Google hätten kein Incentive, in die Autobranche zu expandieren. Deutsche Autobauer könnten weiterhin konkurrieren in dem Bereich, in dem sie gut sind: Hardware. |

| Maschinenbau | Ein Viertel aller Maschinen der Welt sind europäisch. Europa könnte, mit Open-Source, den globalen Stack des Anlagenbaus dominieren. | Maschinenbauer könnten auf diesem Stack datenbasierte Geschäftsmodelle anbieten. Diese könnten, im Konfliktfall, gegen die Interessen der USA eingesetzt werden. |

| Corona-Warn-App | Deutschland hätte die Corona-Apps von vornherein durch eine Open-Source-Community entwickeln können. | Die Community hätte die Apps schneller mit mehr Features und mehr Sicherheit entwickelt. |

Idealistische Techies und Tech-ferne Führungskräfte also sorgen in Europa für geringen wirtschaftlichen Erfolg und wenige große Open-Source-Projekte.

Optimistisch bleiben und alte Denkmuster auflösen

Dennoch sehe ich keinen Anlass für Pessimismus. Die Herausforderungen sind konkret. Und auf konkrete Gefahren reagieren wir meist besser, als man uns zutraut. Wenn in der Ukraine Bomben fallen, fallen auch die Dogmen der Kämmerer. Wenn das russische Gas versiegt, fliegen selbst die Grünen nach Dubai.

Europa hat keine Zeit mehr, um in alten Denkmustern zu verharren. Es braucht Führungskräfte, die Technologie nicht als Kostenfaktor, sondern als strategischen Hebel begreifen. Und EntwicklerInnen, die nicht nur idealistisch, sondern auch unternehmerisch denken.

Open always wins – aber nur, wenn wir es auch wirklich wollen

Und vielleicht hilft uns dabei ein Blick in die Geschichte: Leonardo da Vinci und Michelangelo schufen Werke, die die Menschheit bis heute bewundert. Aber ohne die Medici hätte es ihre Meisterwerke nie gegeben. Die Medici waren reiche, machthungrige Bankiers. Sie handelten nicht aus Idealismus, aber sie schufen die Bedingungen, unter denen Menschen die Ressourcen erhielten, daran zu arbeiten.

Gleiches gilt für Open-Source. Auch die großen Open-Source-Projekte entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie brauchen ihre Mäzene. Heute sind das keine italienischen Fürsten, sondern Amazon, Google, Microsoft, Meta und NVIDIA. Auch sie handeln nach einem machiavellistischen Playbook.

Europa muss jetzt entscheiden: Gewinnen wir unsere eigenen Mäzene? Begeistern wir, neben Dieter Schwarz, auch noch die Quandts, Albrechts und Porsches für Software-Technologien? Oder incentivieren wir die ZahnärztInnen und ApothekerInnen, ihren Wohlstand in Wagniskapital zu investieren, damit Europa endlich, neben SAP, mehr Big-Tech-Unternehmen erhält?

Europa sollte beginnen, pragmatisch zu handeln: Open-Source und Big Tech sind kein Gegensatz, wir benötigen Idealismus und lukrative Geschäftsmodelle gleichermaßen. Wenn unsere UnternehmensstrategInnen dann noch beginnen, sich mutig auf ihre Stärken zu fokussieren und die Vorteile von Open-Source-Software für sich zu nutzen, dann wird es auch etwas, mit Europas digitaler Souveränität.

1 Nordkorea und Kuba könnten digital vergleichsweise autark sein, weil weder ihr Staatswesen noch ihre Privatwirtschaft stark von digitalen Zulieferungen aus dem Ausland sind. Im Kontext dieses Artikels aber geht es um die Suche nach einem positiven Vorbild.

2 Die bekannten Alternativen zu Kubernetes, Docker Swarm, OpenShift und Nomad, sind deutlich weniger verbreitet. Zudem sind diese ebenfalls in Open-Source-Lizenz-Varianten verfügbar.

3 Die für das Bestandsgeschäft sehr wichtige Plattform CUDA öffnet NVIDIA hingegen nicht. Die Strategien des Unternehmens bzgl. CUDA und ISAAC zu vergleichen, ist sicher eine Fallstudie für die Harvard Business School wert.