Warten auf Godot ist ein Theaterstück, geschrieben von Samuel Beckett, 1953 in Paris uraufgeführt. Es geht um zwei Männer, Wladimir und Estragon, die viel auf einer Bank sitzen. Sie warten auf Godot, eine mysteriöse Figur. Dieser Godot solle morgen schon komme, ihnen vielleicht ein neues Leben geben. Wladimir und Estragon aber haben Godot nie gesehen. Er könnte einen schwarzen Bart haben … oder einen weißen?

Könnte Cloud der deutschen Verwaltung helfen, ihr ein neues Leben geben?

Die deutsche Verwaltung erinnert mich ein bisschen an Wladimir und Estragon. Ähnlich wie Becketts Helden kennen sie die Cloud nur vom Hörensagen. Aus den ewigen Powerpoints der Microsoft-VertrieblerInnen und den Erzählungen von Bekannten in der Privatwirtschaft.

Im Gegensatz zum Godot im Theaterstück aber können wir sicher sein: Die Cloud gibt es. 2006 wurde sie erfunden von AWS. 2011 zog Microsoft nach, 2013 dann Google. Sie kann viele Formen annehmen wie etwa Server, Speicher, Netzwerk und Datenbanken. Sie kann aber auch bunt und anfassbar sein, wie Miro, Salesforce, Slack, Trello, Jira und Shopify. Seit Beginn der 2010er-Jahre wächst das Cloud-Geschäft entsprechend dramatisch.

Wer in einer cloud-nativen Umgebung gearbeitet hat, weiß zudem: Die Cloud könnte der deutschen Verwaltung wirklich helfen. Sie könnte ihr ein neues Leben geben. Die Hoffnung auf Godot, also die Cloud und die damit verbundenen Methoden, scheint berechtigt.

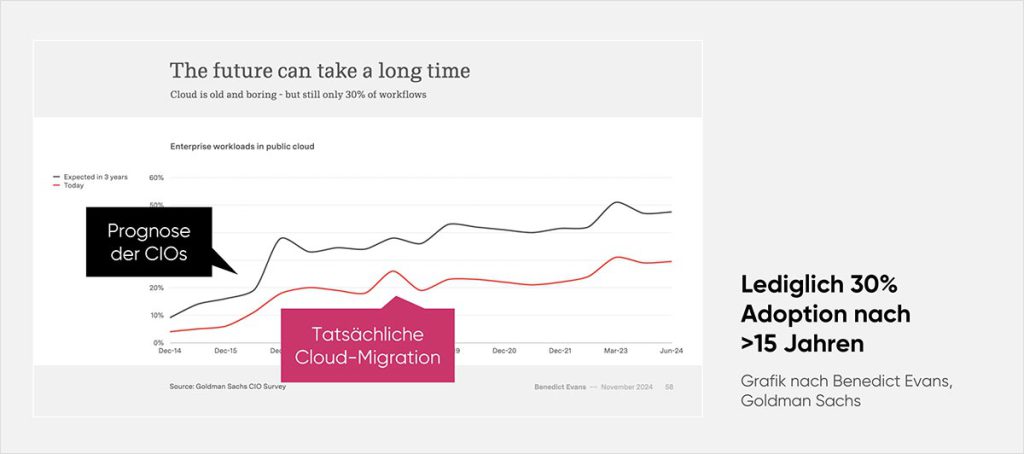

Enterprises liegen bei 30% Cloud-Adoption

Die Konzerne dieser Welt haben Godot schon kennengelernt - ein bisschen zumindest. Der Analyst Benedict Evans zitiert hierzu regelmäßig die jährliche Befragung von CIOs durch Goldman Sachs in Grafik 1.

Diese zeigt: Den großen Unternehmen dieser Welt gelingt ihre eigene Cloud-Transformation nur langsam. Zudem überschätzen ihre CIOs ihre eigene Migrationsleistung in der unmittelbaren Zukunft der nächsten beiden Jahre. Jedes Mal gehen sie davon aus, dass sie sich in diesem Zeitraum um weitere 15%-Punkte in die Cloud bewegen, jedes Mal werden es lediglich 2-3%-Punkte.

Godot also gibt es, aber mit ihm eine Beziehung aufzubauen - das scheint sehr schwierig. Godot bleibt auch für die Konzerne dieser Welt mehr Aspiration als echte Freundschaft.

Die Cloud hat das ‚Wie‘ der IT verändert

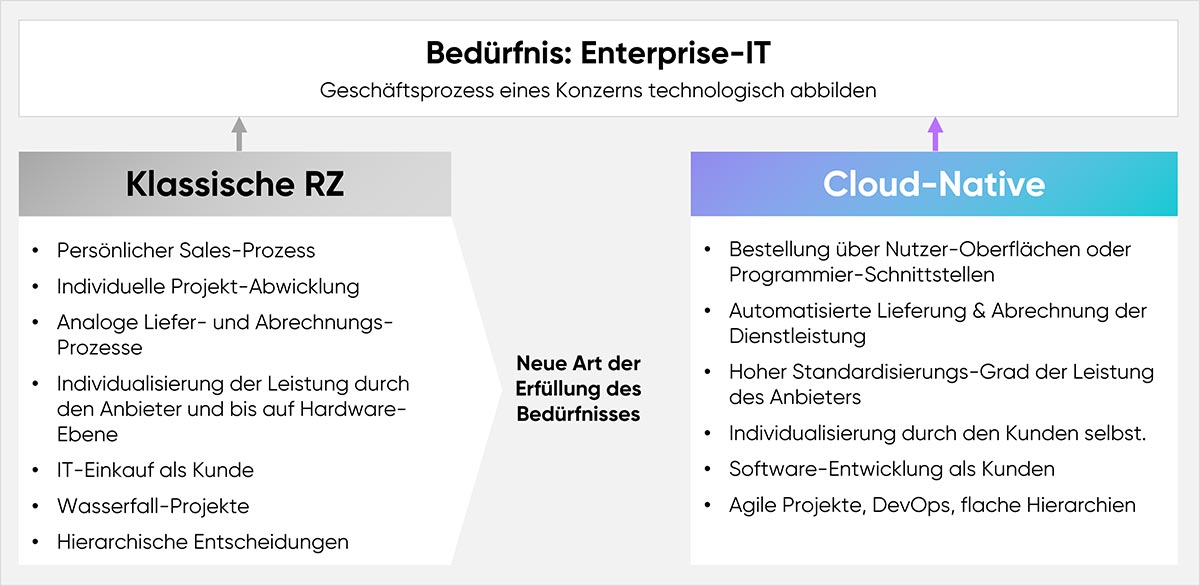

Was genau macht es den großen Konzernen dieser Welt so schwer, die neue Art von IT wirklich zu adaptieren? Die Langsamkeit dieses Prozesses überrascht vor allem deswegen, weil die Cloud den Kern der Enterprise-IT kaum verändert hat. Weiterhin gibt es Server, Speicher, Netzwerke, Firewalls, Betriebssysteme, Middleware und Anwendungen. Der Unterschied zwischen einem Server im klassischen Rechenzentrum und in der Public Cloud (dem ‚Was‘) ist marginal.

Worin sich beide Rechner aber radikal unterscheiden, ist das ‚Wie‘: Aus einem monatelangen Bestell- und Lieferprozess unter Einbeziehung vieler Menschen und manueller Schritte wurde ein Mausklick oder ein Aufruf einer Programmierschnittstelle.

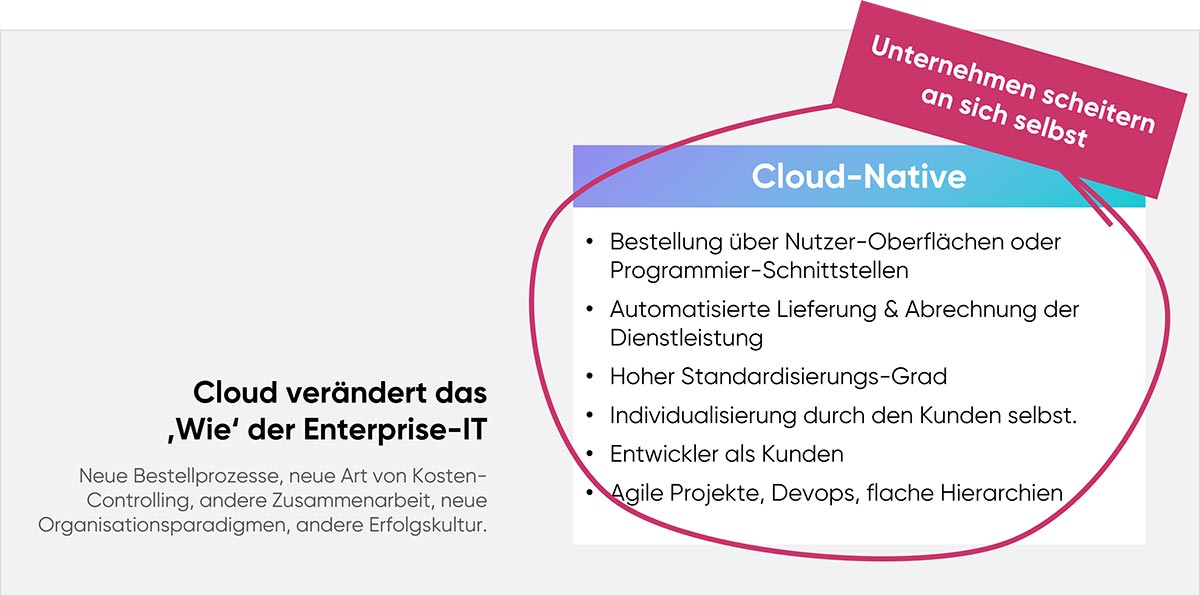

Unternehmen, die sich ernsthaft einer Cloud-Transformation stellen, müssen also das ‚Wie‘ ihrer Enterprise-IT anpassen. Microsoft etwa ging diesen Schritt mit der Umstellung von der klassischen Verkaufslizenz für Office-Software hin zum cloud-basierten Mietmodell. Was retrospektiv offensichtlich erscheint, ist für ein gewinnorientiertes Börsenunternehmen alles andere als einfach. Zuerst musste Microsoft in neue Rechenzentren investieren, denn O365 beinhaltet nicht nur die Software, sondern auch deren Betrieb. Die Umstellung vom Einmalverkauf für 99 Euro auf ein Mietmodell mit 5 Euro Umsatz pro Monat reduziert zudem die kurzfristigen Umsatzerwartungen. Der Vertrieb muss anders incentiviert werden, Marketing verändert sich, die zusätzlichen Betriebsaufwände benötigen andere Mitarbeitende, die Logistik wird digitalisiert, KundInnen erwarten ständig neue Features, die interne Arbeitsaufteilung von DesignerInnen, Software-EntwicklerInnen und Betriebs-Expertinnen ändert sich.

Cloud ist also nicht, wie gerade unter Techies häufig angenommen, „just someone else’s computer“. Cloud ist, wie von Gregor Hohpe beschrieben, ein neuer IT-Lebensstil, Cloud krempelt die Organisation um.

Warum also dauert die Zukunft so lange? Unternehmen verzweifeln an sich selbst. Sie kämpfen damit, ihr ‚Wie‘ zu verändern, um die Chancen dieser neuen Technologie zu nutzen.

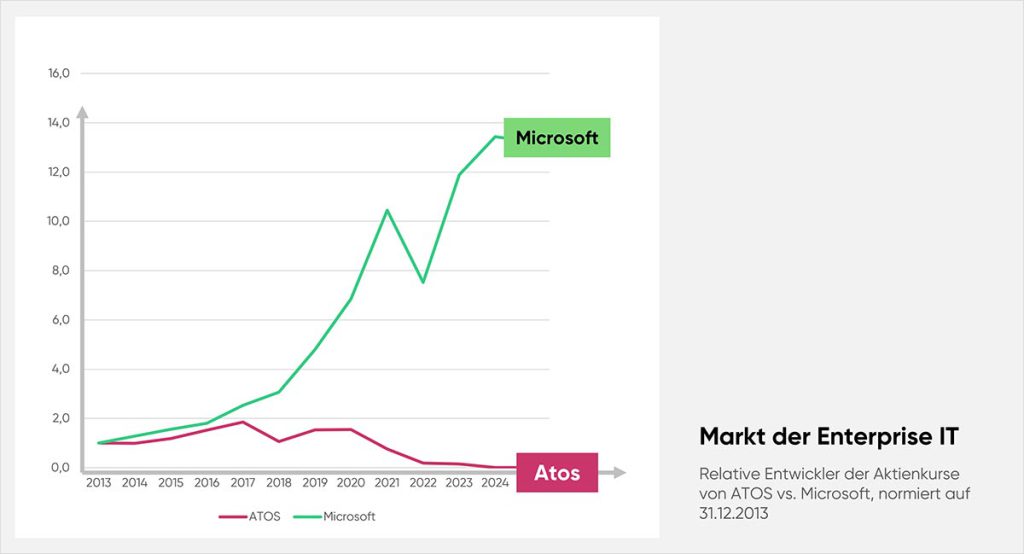

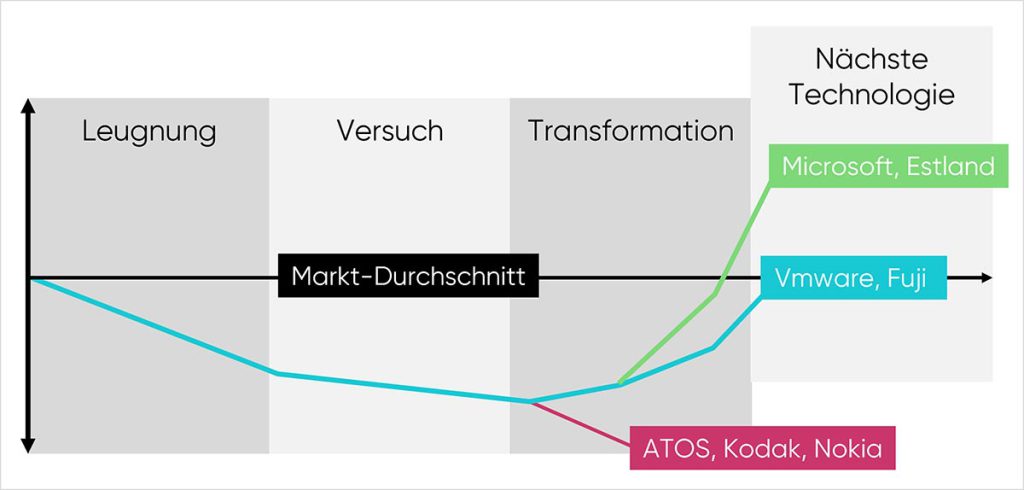

Unternehmen, die wie Microsoft das Wagnis der Veränderung eingingen, wurden mit Erfolg belohnt. Andere, die zu lange im alten ‚Wie‘ verharrten, wurden mit Stagnation oder Untergang bestraft.

Die deutsche Verwaltung liegt bei etwa 0% Cloud-Transformation

Erfolgreiche SaaS-Unternehmen wie Miro oder Contentful haben sich in Geschäftsmodell und inneren Prozessen von vorneherein am Paradigma der Cloud orientiert, sie mussten nicht transformieren. Der durchschnittliche Konzern wiederum hat die Quick Wins (Salesforce oder M365 einführen) abgeräumt und transformiert gerade Prozesse (insb. CI/CD), Organisation (insb. DevOps) und Führung (insb. Agile). Alles drei Konzepte übrigens, die seit den 2000er Jahren existieren.

An welcher Stelle der Cloud-Transformation nun befindet sich die deutsche Verwaltung? Das ‚Was‘ der Verwaltung ist sehr stabil. Die Kunden, also BürgerInnen und Unternehmen, benötigen Ausweisdokumente und Baugenehmigungen. Wir müssen Fahrzeuge und Gewerbe anmelden, möchten heiraten, Kinder- und Elterngeld beziehen und benötigen Bildung, Krankenversorgung und Sicherheit. Im Gegensatz zu vielen Digitalisierungsverlierern (wie Papier-Zeitungen oder chemische Filme) also ist das grundlegende Geschäftsmodell des Staates nicht bedroht.

Wie aber sieht das „Wie“ unserer Behörden aus? Die deutsche Verwaltungsdigitalisierungs-Bubble redet über Cloud und die damit verbundenen Modernisierungskonzept wie Wladimir und Estragon über Godot. Sie philosophiert darüber, ob jede Form des Datenabflusses in der Public Cloud verhindert werden kann, ignoriert aber die Datenabflüsse aus den täglichen Hacks unserer dezentralen Rechenzentrumslandschaft. Sie führt theoretische Debatten zu ‚Public Money, Public Code‘ ohne auch nur einmal durchzuspielen, wer die ganzen Migrationsprojekte weg von proprietärer Software wie Oracle und SAP in Zeiten von höchster IT-Personalnot durchführen sollte. Sie redet darüber, wie man bei einer Migration in die Cloud die Souveränität bewahren kann und vergisst dabei, sich ihrer aktuellen Unsouveränität gewahr zu werden.

Beckett würde dazu folgendes schreiben:

- A: Sag noch mal das Wort.

- B: Welches?

- A: Das gut klingende.

- B: „Nutzerzentrierung“.

- A (schließt die Augen): Ah. Es klingt... effizient.

- B: Es ist es nicht. Aber es klingt so.

- A: Was ist mit „Once Only“?

- B: Einmal fragen. Nie wieder vergessen.

- A: Und wenn sie es vergessen?

- B: Dann fragen sie noch einmal. Vielleicht in Bayern.

- A: Ein zweites „Once Only“.

- B: Wir warten auf ein Drittes.

- (Schweigen)

- A: Und „Government-as-a-Platform“?

- B: Ein Sockel aus APIs.

- A: Trägt er uns?

- B: Nein, aber er lädt.

- A: Was lädt er?

- B: Offene Standards. Agile Verwaltung. Interoperabilität.

- A: Souveränität?

- B: Vielleicht. Wenn die Cloud will.

- A: Und will sie?

- B: Sie sagt nichts. Sie speichert.

- A: Wir sollten etwas tun.

- B: Wir tun schon. Wir warten.

- A: Auf was?

- B: Auf die Plattform.

- A: Die interoperable?

- B: Die einzig wahre.

- A: Sie wird kommen.

- B: Vielleicht morgen.

Deutschland in seiner föderalen Breite steckt noch immer fest in einem Zeitalter vor Erfindung von Cloud, Mobile und AI. Viele warteten auf die souveräne Cloud, um endlich und mit viel Datenschutz zu beginnen. Jetzt ist sie da, aber nun stellen wir fest, sie ist ja amerikanisch: VMware, Microsoft, Google, Amazon. Also warten wir weiter. Auf europäische Hyperscaler? Auf nutzerfreundliches Open Source? Auf Gaia-X? Auf IPSEI-CIS?

Technologie-Adoption erfolgt in drei Phasen

Der Godot, auf den wir warten, wird der deutschen Verwaltung helfen. Aber nur, wenn Estragon und Wladimir bereit sind, sich zu verändern. Denn: Disruptive Technologien wie Mobile, Cloud und AI disruptieren nicht andere Technologien, sie disruptieren die innere Balance von Märkten und den darin wirkenden Organisationen. Die Dampfmaschine disruptierte die Weberbranche im 19. Jahrhundert, der Elektromotor die Textilbranche im 20. Jahrhundert. Internet, Social Media und Ecommerce führten zu Fast Fashion, zu Akteuren wie Shein und ließen die C&As dieser Welt erzittern.

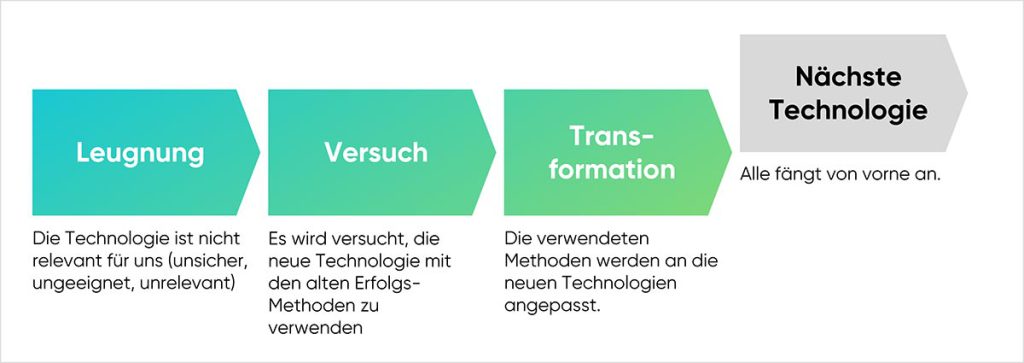

Die zugrundeliegenden Muster dieser Technologie-Zyklen wiederholen sich:

- Leugnung: Zuerst wird die Relevanz der Technologie verneint. Cloud ist zu teuer, zu unsicher und nicht datenschutzkompatibel. Während dessen ziehen Wettbewerber vorbei und zeigen, dass Cloud durchaus günstiger, sicher und compliant sein kann.

- Versuch: Mit der Zeit ziehen die alten Argumente nicht mehr, jeder noch so technologie-ferne Top-Manager merkt, dass sie falsch sein müssen. Die Organisation wird in die ersten Schritte der neuen Technologie gezwungen. Aber: Sie scheitert an ihren alten Denkmodellen, die Wettbewerber ziehen weiter davon.

- Transformation: Wenn noch genug Energie und Ressourcen vorhanden sind, setzen sich irgendwann die neuen Denkmodelle durch. Prozesse, Organisation und Geschäftsmodelle werden an die neuen Paradigmen angepasst.

In den vergangenen Jahrhunderten konnte sich die Organisation nach einer erfolgreichen Transformation für einige Jahrzehnte entspannen. Im 21. Jahrhundert aber klopft nach 5 Jahren schon wieder die nächste disruptive Technologie an die Tür. Und für Digitaltechnologien gilt: Je erfolgreicher die Transformation an die vergangene Technologie lief, desto kürzer sind die Leugnungs- und Versuchsphasen für die kommende.

Deutschlands Cloud-Transformation wird noch 20 Jahre dauern

Harald Joos analysierte in seinem Interview hier auf cloud ahead, dass der öffentliche Dienst in Deutschland die Wellen bis zu Client/Server-Architektur relativ gut geritten ist. Seit Beginn der 2000er Jahre aber verpasste die deutsche Verwaltung die Trends Internet, Mobile, Ecommerce, Social und AI. Sie verharrte fast 20 Jahre in einer Phase der Leugnung. Jetzt, peu a peu, beginnt die Phase der Versuche.

Aber wir müssen realistisch sein: Wenn der durchschnittliche Konzern dieser Welt im Jahr 2025 bei etwa 30% Cloud-Transformation angekommen ist, wie lange werden die deutschen Behörden benötigen? Ich glaube wir können froh sein, wenn wir im Jahre 2045 langsam ankommen, bei der von Estland vorgelebten Idee des Government-as-a-Platform, beim vom Bundesfinanzministerium geforderten Once-Only-Prinzip der agilen, nutzerInnen-zentrierten Verwaltung.

Niemand muss warten

Jockel Merholz, mein geschätzter Kollege und Co-Founder bei cloud ahead, möchte, dass ich jeden meiner Artikel positiv beende. Was also ist gut an diesem Ausblick?

Frustration entsteht vor allem, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Wir sollten nicht denken, dass sich der öffentliche Dienst schneller transformiert, als privatwirtschaftlich organisierte Konzerne, die noch dazu in einem echten Wettbewerb stehen. Begegnen wir dann unseren Behörden mit der richtigen Erwartungshaltung, können wir sogar positiv überrascht werden.

Denn Chancen, dass es am Ende doch schneller gehen könnte, sehe ich durchaus:

- Politik und Verwaltung haben zwar keinen privatwirtschaftlichen Wettbewerb, haben aber nun einen Systemwettbewerb erhalten. Von außen werden sie von den USA und China unter Druck gesetzt und von innen von der AfD.

- Immer schneller werdende Technologiezyklen bieten die Chance, einzelne Technologien zu überspringen. Viele afrikanische Staaten haben Mainframe und Client-Server ausgelassen und sind sofort auf eine Cloud/Mobile-Verwaltung gesprungen. Vielleicht werden wir ja die erste AI-native Administration?

Anders als bei Beckett sind wir also nicht gezwungen, ewig zu warten. Vielleicht kommt Godot nicht – aber bei Cloud können wir einfach aufhören zu warten und anfangen zu handeln. Alle Methoden, Tools und Services, welche die Verwaltung benötigt, um zu transformieren, sind erfunden und verfügbar. Sie muss nur den Mut finden, ihr eigenes „Wie“ zu verändern.